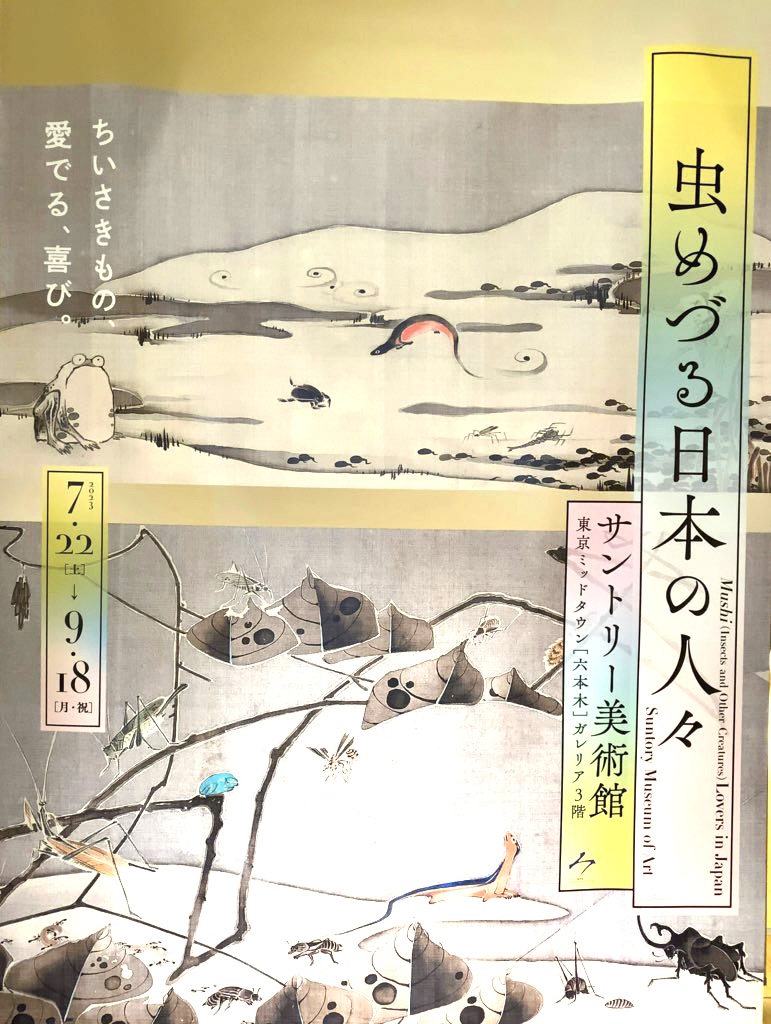

【美術展訪問記】虫めづる日本の人々

東京六本木のサントリー美術館で開催されている"虫めづる日本の人々"展に伺いました。

蝶を見かけたり、蝉の声を聞いて季節を感じるのはわたしたちにとって日常のことですが、虫をめでる習慣が平安文学にも表現されている、という導入から始まります。

虫を美術に登場させる習慣は、中国古来の"草虫図(草花や虫を精緻に描いた絵画)"に由来します。

日本で、特に江戸中期以降に虫を主役にした作品がたくさん生み出された背景には、徳川吉宗公が漢訳洋書の輸入緩和とともに、享保元文全国産物調査を推し進め、虫を観察・記録することが新しい学問となったからのようです。

その後印刷物としても"虫"は人気を博し、享保の質素倹約令が発布された後も、着物や工芸品の人気デザインだったそう。たしかに"渋い"イメージのある虫柄は、華美にならず個性を表すのにぴったりだったのかもしれません。

現代でも、TVで昆虫の番組やおしりかじり虫(ちょっと古いですね ^ ^;)が人気を博す背景に、こうした日本人のDNAが発揮されているのだなぁと感じました。

西洋では、虫を扱う絵画作品はあまり見たことがありません。ちなみにちょうど、江戸後期〜大正期にフランスで生きたファーブル昆虫博士(1823-1915)は、虫(特にフンコロガシ)を日がな観察しているということで、相当変わりもの扱いされていたそうです…。

展示会後、ヨーロッパ美術で虫を扱った例は…と考えて、エミール・ガレ(1846-1904)がガラスに蜻蛉(とんぼ)をあしらった作品に思い当たりました。

調べたところガレの製作は、ちょうど浮世絵等の日本美術が人気を博していた時期と重なります。蜻蛉モチーフは、ガレが万博で見た日本の作品がインスピレーションになっているとも言われているそうです。

少し脱線してしまいましたが、"虫めづる展"は東洋のユニークな文化と美意識を感じる展示でした。

江戸時代の奇想の画家・伊藤若冲の「菜蟲譜」(写真のポスターにも採用されているものです)も佐野市立吉澤記念美術館から運ばれて展示されており、絶妙な筆致と、モダンなデザインセンスを間近で見ることができました。

サントリー美術館はミュージアムショップも洗練されていて、並んでいるグッズを見るだけでも感性が磨かれるような気がいたします。